Моря и Океаны

Северный Ледовитый океан

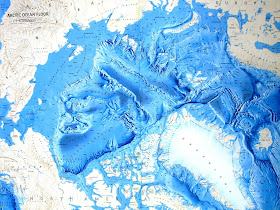

Северный Ледовитый океан — наименьший из океанов на земном шаре. Его площадь 14 млн. км2. Северный Ледовитый океан является уникальным: он почти окружен сушей; его расчленяют три подводных хребта — хребет Альфа (хребет Менделеева с поднятием Альфа.), хребет Ломоносова и Срединно-океанический хребет (хребет Гаккеля), являющийся продолжением Срединно-Атлантического хребта; одна треть его дна — материковая отмель; его поверхность в течение всего года покрыта дрейфующим льдом. Наибольшая Глубина Северного Ледовитого океана 3500-4000 м.

Рельеф дна и геология

При рассмотрении рельефа дна Северного Ледовитого океана обнаруживается отсутствие единой номенклатуры названий форм рельефа. Поэтому в изложении применяются названия, данные при открытии и наиболее употребительные.

Северный Ледовитый океан делится на два бассейна: Северо-Европейский и Арктический. До 1948 г. считалось, что Арктический бассейн включает один, вероятно, однородный бассейн т. е. не имеет подводных хребтов. В 1948 г. был открыт хребет Ломоносова. Он разделяет Арктического бассейна на два суббассейна, для которых Остенсо (1962) предлагает названия Гиперборейский бассейн (Амеразийский суббассейн.) и бассейн Нансена (Евразийский суббассейн.).

Материковая отмель (шельф) окаймляющая Арктический бассейн имеет различную ширину. Вблизи евразийского побережья шельф в несколько раз шире, чем у североамериканского. Севернее Аляски и Гренландии шельф имеет обычную ширину — 100—200 км, ширина Сибирского и Чукотского шельфов изменяется от 500 до 1700 км. Материковое оледенение, вероятно, распространялось на всю область шельфа к востоку от Таймырского полуострова, что и объясняет микрорельеф, который был недавно установлен на шельфе моря Бофорта и на Чукотском поднятии.

Материковую отмель, примыкающую к северо-восточному побережью Гренландии, прорезают многочисленные каналы, которые, по-видимому, являются затопленными ледниковыми долинами, образовавшимися во время наступлений ледников.

Выдвинутый в океанвыступ от Чукотского шельфа образует Чукотское подводное поднятие шириной 200 км, круто поднимающееся с глубокого океанического дна и имеющее усеченную и Расчлененную вершину, по-видимому, выровненную под воздействием прибоя или льда.

Канадская котловинапротянулась примерно на 1100 км от шельфа моря Бофорта до хребта Альфа. Дно котловины находится на глубине порядка 3940 м; оно, по-видимому, очень ровное и только в некоторых местах покрыто холмами. Считают, что поскольку подводные каньоны, рассекающие шельфы морей Бофорта и Чукотского, имеют, вероятно, происхождение, сходное с обычными подводными каньонами, то абиссальные равнины должны располагаться за пределами кромки материковой отмели. Далее, подводные конусы выноса, аналогичные конусам выноса рек Миссисипи, Гудзона и Ганга, могут встречаться на дне океанических котловин недалеко от устьев главных арктических рек. Доказательства существования таких конусов выноса были представлены геофизическими исследованиями, проведенными недавно с ледяного острова Арлис.

Менее глубокая котловина Бофорта (море Бофорта) отделена от главной Канадской котловины широким порогом, поднимающимся на 350 м над абиссальной равниной. Так как этот порог низкий и до сих пор точно не известно, полностью ли отделяются котловины Канадская и Бофорта, предложено название «Канадская котловина» применить к обеим котловинам. Похожий на полуостров участок материковой отмели, протянувшийся от района острова Банкс на запада в Канадскую котловину, назван плато Бофорта.

Многие геологи приняли без доказательств существование докембрнйского щита (Гиперборейской платформы), подстилающего Канадскую котловину, который протянулся в восточном направлении и соединяется с Канадским щитом. Однако, по данным последних аэромагнитных наблюдений, эта платформа ограничивается районом западнее котловины;, предполагают, что дно Канадской котловины покрывает мощный слой осадков, отложившихся на кристаллическом фундаменте, погружающемся в восточном направлении.

Хребет Альфа расположен в североамериканской части Арктического бассейна. Он субпараллелен хребту Ломоносова. Минимальная глубина хребта Альфа около 1400 м, длина примерно 900 км, ширина в значительной степени изменяется. Хребет с обоих концов соединяется с материковой отмелью посредством широких треугольных плато. Его прорезает широкое ущелье Альфа, которое имеет глубину несколько менее 2000 м. По сейсмическим данным и батиметрическим профилям, выполненным поперек гребня хребта, был определен рельеф хребта, оказавшийся весьма изрезанным, что позволило сделать вывод: район хребта — район сбросовой тектоники. Склоны хребта обрываются крутыми уступами высотой примерно 600 м, что, по-видимому, указывает на крупные сбросы. На склонах встречаются большие неровности с перепадом до 1000 м. Нет никаких доказательств сейсмической или вулканической активности, связанной с хребтом Альфа. Данные гравитационных и аэромагнитных съемок подтверждают предположение, что хребет, возможно, представляет собой горстовые структуры. Хребет Ломоносова протянулся на 1800 км от материковой отмели севернее острова Элсмир к материковой отмели у Новосибирских островов. Глубина хребта, имеющего, по-видимому, сглаженный гребень, 950—1650 м; средняя высота хребта над прилегающими участками дна примерно 3000 м; ширина хребта 60—200 км. Уклон склона по линии пересечения 13°, у северного склона уклон меньше. Район с глубинами менее 3850 м имеет более крутое падение, чем более глубоководные участки. По данным наблюдений, ширина гребня хребта 26 км; он в значительной степени плоский, что говорит об его усечении до глубины 1400 м относительно современного уровня моря Между хребтами Ломоносова и Альфа находится более низкий хребет Марвин, протянувшийся в котловину Макарова. Эти три хребта являются асейсмичными и соединяются вблизи 88° с. ш., 90° з. д., где они образуют широкий шельф. Хребет Ломоносова в структурном отношении является связующим звеном между мезозойской верхоянской складчатостью Сибири и сбросовым поясом Франклина в северной части о. Элсмир. Анализ последних аэромагнитных данных показал, что магнитное поле на профилях, проходящих через хребет Ломоносова, менее возмущено по сравнению с магнитным полем на профилях хребта Альфа, что может служить подтверждением теории советских исследователей.

Котловина Макарова находится между хребтами Ломоносова, Альфа и Марвин. По эхограммам, полученным на «Наутилусе», установлено, что дно котловины ровное и плоское, глубина 4030 м (на 120 м глубже Канадской котловины). Удивительно плоское дно и резкий контакт с прилегающими хребтами говорят о том, что котловина выровнена мощным слоем осадков.

Хотя соответствующих данных не имеется, можно, однако, допустить, что Средиино океаннческнй хребет сходен по морфологии со Срединно-Атлантическим хребтом, продолжением которого он, по-видимому, является. Особенностью рельефа Срединно-Атлантического хребта является рифтовая долина, образующая глубокое ущелье вдоль оси хребта. Рифтоные горы поднимаются до высоты 900—2700 м над дном долины.

Атлантические рифтовые горы в свою очередь ограничены по бокам высокими плато, рассеченными разломами. Рифтовая долина и горная система в Атлантике имеют ширину менее 200 км; ширина самой долины колеблется от 40 до 150 км.

Подводные лодки США «Скейт» и «Наутилус» пересекли провинцию Средиино-оксанического хребта. По эхограммам установлено, что этот район имеет изрезанный рельеф с непрерывными цепями вершин различных высот (максимальная высота около 1000 м). По эхолотным профилям нельзя сказать, являются вершины коническими подводными горами или поперечными разломами хребта.

Котловина Фрама (котловина Амундсена). Котловина Фрама — наименьшая из четырех котловин, ее длина 950 км н ширина 350 км. Она является наиболее глубокой (5180 м). К самой глубоководной части котловины примыкают субокеанические горные поднятия, глубина над которыми 730 м.

На протяжении всего лишь 80 км изменения в поднятии дна составляют около 4450 и. Подводная гора в 400 км севернее Шпицбергена поднимается на высоту более 3000 м над абиссальным дном с глубинами 4000 м. О котловине Фрама очень мало сведений. Незначительная информация позволяет предположить, что ее рельеф имеет сложный характер.

Водные массы Арктического бассейна. По данным (хотя и недостаточным и в значительной мере разрозненным), собранным за многие десятилетия и в течение всех сезонов, выявлена отчетливая закономерность в вертикальном распределении температуры и солености вод Арктического бассейна в течение года. В поверхностном слое воды наблюдаются заметные сезонные изменения температуры и солености, вызванные таянием и замерзанием пакового льда. Однако эти изменения не распространяются на сколько-нибудь большие глубины, так как плотность пресной талой воды меньше плотности нижележащей воды. В холодных арктических водах температура влияет на плотность в меньшей степени, чем соленость, а поэтому вертикальное распределение солености и плотности почти параллельно. Признано, что Арктический бассейн имеет четыре типа основных водных масс.

Арктические поверхностные воды

Поверхностный слой воды характеризуется наибольшими колебаниями температуры и солености. Температура изменяется от —1,4 С в конце лета до —1,7° С в конце зимы, соленость — от 28 до 32 пром соответственно. При летнем таянии теплая вода с низкой соленостью часто образует под многолетним льдом распресненный слой толщиной менее 1 м. Эта талая вода, опускаясь вниз, перемешивается и н конечном счете снова замерзает зимой. Примерно ниже горизонта 50 м соленость резко увеличивается с глубиной. На горизонтах окаю 100 м в бассейне Нансена и 150 м в Гиперборейском бассейне температура также повышается.

Тихоокеанские воды. Под арктическими поверхностными водами располагается тонкий промежуточный слой теплых (—0,7° С) тихоокеанских вод. Эти воды, попадающие в Арктического бассейна через Берингов прол., переносят типичный тихоокеанский планктон, погибающий при смешении тихоокеанских вод с более холодными нижележащими водами в антнциклонической циркуляции Гиперборейского бассейна.

Атлантические воды. Атлантические воды находятся под слоем поверхностных вод и распространяются до глубины 900 м. Это самые теплые водные массы с температурой выше 0° С и в стрежне до +1°С. Соленость этих вод довольно постоянная, примерно порядка 34,9 пром.

Придонные воды. Ниже слоя атлантических вод и до океанического дна находятся придонные воды, имеющие почти постоянную соленость (от 34,93 до 34,99 пром) и температуру. Однако придонные воды в бассейне Нансена на 0,4° С холоднее (от —0,7 до —0,8° С), чем в Гиперборейском бассейне (от —0,3 до —0,4° С). Эта разница температур в свое время натолкнула на подтвердившееся позднее предположение о разделении Арктического бассейна подводным горным хребтом, который и препятствует обмену глубинными водами. Приток и отток тепла и тепловой бюджет. Водный баланс Арктического бассейна уравновешивается притоком вод через Берингов пролив и Норвежское море, за счет атмосферных осадков, тока с материков и оттока в Баренцево и Гренландское моря и через проливы Канадского Арктического архипелага, а также за счет потерь при испарении. Подсчитано, что в Арктического бассейна поступает через Норвежское море почти в 2 раза 4 больше воды, чем через Берингов пролив, который в свою очередь пропускает в 10 раз больше воды, чем ее поступает за счет стока с прилегающих материков.

Источник

Арктический шельф: строение, изучение

Арктический шельф: строение, изучение

Арктика (от греч. arktikos – северный), северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразия и Северная Америка, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океана. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь около 27 млн кв. км, иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом (66º33’с. ш.); в этом случае площадь 21 млн кв. км. По особенностям рельефа в Арктике выделяют: шельф с островами материкового происхождения и прилегающими окраинами материков и Арктический бассейн.

Шельф (англ. shelf) – континентальный шельф, материковая отмель, выровненная часть подводной окраины материка, примыкающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Границы шельфа – берег моря или океана и т. н. бровка (резкий перегиб поверхности морского дна – переход к материковому склону).

По названиям окраинных арктических морей арктический шельф достаточно четко разделяется на Баренцевоморский, Карский, Лаптевский и Восточносибирско-Чукотский. Значительная часть последнего примыкает также к берегам Северной Америки.

Баренцевоморский шельф за последние десятилетия стал одним из наиболее изученных в геолого-геоморфологическом отношении. В структурно-геологическом плане это докембрийская платформа с мощным чехлом из осадочных пород палеозоя и мезозоя. На окраинах Баренцева моря дно сложено древними складчатыми комплексами различного возраста (у Кольского полуострова и к северо-востоку от Шпицбергена — архейско-протерозойского, у берегов Новой Земли — герцинского и каледонского).

Аккумулятивный выровненный рельеф продолжается и на дне Восточно-Сибирского моря, местами на дне моря (около Новосибирских островов, к северо-западу от Медвежьих островов) четко выражен грядовый рельеф. На дне Чукотского моря преобладают затопленные денудационные равнины (выровненные поверхности, образованные в результате разрушения древних возвышенностей или гор). Южная часть дна моря глубокая структурная впадина, заполненная рыхлыми отложениями и, вероятно, мезокайнозойскими эффузивами. Шельф вдоль северного берега Аляски неширокий и представляет собой денудационную, в значительной степени термо-абразионную равнину. У северных окраин Канадского архипелага и Гренландии шельф «переуглублен» и в отличие от Чукотского шельфа изобилует реликтовыми ледниковыми формами рельефа.

Центральная часть – Арктический бассейн, область глубоководных котловин (до 5527 м) и подводных хребтов. Крупными орографическими структурами Арктического бассейна являются хребты Менделеева, Ломоносова и Гаккеля. Вокруг этих хребтов расположены глубоководные котловины, наиболее значительные из них — Канадская, Макарова, Амундсена и Нансена.

Открытие советскими учеными хребта Ломоносова — выдающееся географическое открытие нашего века. Это крупное поднятие дна шириной от 60 до 200 км, протянувшееся почти на 1800 км от Новосибирских островов, через Северный полюс до острова Элсмира, делит Северный Ледовитый океан на две части, резко различные по строению земной коры и режиму водных масс.

Этот гигантский «подводный мост» соединяет материковые платформы Азии и Америки. Высота его достигает 3300 м со стороны Тихого океана и 3700 м в противоположном направлении. Наименьшая из пока обнаруженных над хребтом глубин составляет 954 м.

Хребет Менделеева, второе крупное поднятие дна океана, расположен восточнее хребта Ломоносова. Первоначально под этим названием понималось обширное поднятие с минимальной глубиной 1234 м, простирающееся на 1500 км от района острова Врангеля по направлению к Канадскому Арктическому архипелагу. Он менее расчленен и имеет более пологие склоны, чем хребет Ломоносова.

В центральной части хребта был обнаружен разрыв в виде подводной долины с глубинами до 2700 м. Впоследствии частям хребта, лежащим по обе стороны подводной долины, бмли присвоены разные наименования. Название хребет Менделеева сохранилось лишь за частью, тяготеющей к нашей стране, а остальную часть хребта стали называть поднятием Альфа (по названию американской дрейфующей станции, которая работала в этом районе Северного Ледовитого океана).

Хребет Гаккеля расположен по другую сторону хребта Ломоносова и имеет протяженность более 1000 км. Он состоит из нескольких цепей конусообразных гор. Подводное поднятие высотой 400 м названо горой Ленинского комсомола.

Самым примечательным является то, что эти многочисленные подводные поднятия имеют вулканическое происхождение, столь необычное для Арктического бассейна.

Между хребтами Ломоносова и Гаккеля располагается котловина Амундсена с глубиной более 4000 м и довольно ровным рельефом дна. По другую сторону хребта Гаккеля находится котловина Нансена со средней глубиной около 3500 м. Здесь обнаружена самая глубокая точка океана -5449 м.

К востоку от поднятия Альфа и хребта Менделеева расположена Канадская котловина, самая большая в Арктическом бассейне, с наибольшей глубиной 3838 м. В последнее время в Арктическом бассейн было открыто еще несколько поднятий и впадин.

В современном международном праве закреплено разделение Арктики на 5 секторов. В 1920-х годах ряд прибрежных государств (СССР, Норвегия, Дания, владеющая Гренландией, США и Канада) выдвинули концепцию о «полярных секторах», согласно которой все земли и острова, находящиеся в пределах полярного сектора соответствующего государства, а также постоянные ледяные поля, припаянные к берегу, входят в состав государственной территории. Под полярным сектором понимается пространство, основанием которого является северная граница государства, вершиной — Северный полюс, а боковыми границами — меридианы, соединяющие Северный полюс с крайними точками северной границы территории данного государства. Самой большой стране, СССР, достался и самый большой сектор — около трети всей площади шельфа Арктики. Эти районы не находятся под суверенитетом государств и не входят в состав государственных территорий, но каждое прибрежное государство имеет суверенные права на разведку и разработку природных ресурсов прилегающих к нему континентального шельфа и экономической морской зоны, а также на охрану природной среды этих районов.

Летом 2007 года стартовала российская полярная экспедиция «Арктика-2007», целью которой было изучения шельфа Северного Ледовитого океана.

Исследователи поставили целью доказать, что подводные хребты Ломоносова и Менделеева, которые тянутся к Гренландии, геологически могут являться продолжением Сибирской континентальной платформы, это позволит России претендовать на огромную территорию Северного Ледовитого океана в 1,2 млн кв. километров.

Экспедиция 1 августа достигла Северного полюса. 2 августа глубоководные обитаемые аппараты «Мир-1» и «Мир-2» спустились на дно океана в районе Северного полюса и выполнили комплекс океанографических, гидрометеорологических и ледовых исследований. Впервые в истории был осуществлен уникальный эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с глубины 4261 метр. Кроме того, на Северном полюсе на дне Северного ледовитого океана был водружен флаг РФ.

Как заявил тогда президент России Владимир Путин, результаты экспедиции в Арктику должны лечь в основу позиции России при решении вопроса принадлежности этой части арктического шельфа.

Уточненная заявка России на арктический шельф будет готова к 2013 году.

После российской экспедиции тема принадлежности континентального шельфа начала активно обсуждаться ведущими арктическими державами.

13 сентября 2008 года стартовала канадско-американская экспедиция, в которой приняли участие арктический ледокол службы береговой охраны США Healy и самый тяжелый ледокол службы береговой охраны Канады Louis S. St. Laurent.

Целью миссии стал сбор сведений, которые помогут определить протяженность континентального шельфа США в Северном Ледовитом океане.

7 августа 2009 года стартовала вторая американо-канадской арктическая экспедиция. На ледоколе береговой охраны США Healy и корабле береговой охраны Канады Louis S. St-Laurent ученые двух стран собирали данные о морском дне и континентальном шельфе, где, как предполагается, находятся богатейшие месторождения нефти и газа. Экспедиция работала в районах от севера Аляски до хребта Менделеева, а также к востоку от Канадского архипелага. Ученые провели фото- и видеосъемку, а также собрали материалы о состоянии моря и шельфа.

Интерес к участию в активном освоении арктической зоны проявляют все больше государств. Это связано с изменением глобального климата, открывающим новые возможности для налаживания регулярного судоходства в Северном Ледовитом океане, а также больший доступ к полезным ископаемым этого обширного региона.

Энциклопедия ньюсмейкеров . 2012 .

Источник