Правда ли под мантией Земли находится огромный океан

Москва, 15.06.2021, 12:22:35, редакция ПРОНЕДРА.РУ, автор Татьяна Орлонская.

Наша Земля полна загадок и неизвестных явлений. Ученые всячески изучают голубую планету, чтобы максимально узнать историю Земли и разгадать все ее загадки. Так, совершенно недавно специалисты нашли огромный океан под мантией Земли. Правда ли это, и каким способом было сделано открытие, читайте далее.

Огромный океан под Землей существует, доказали российские ученые

Многие из нас ходят по земле и даже не догадываются, что где-то глубоко под поверхностью суши прячется огромный океан. Да не такой, как мы его знаем по школьному предмету биология, с огромным количеством воды и множеством обитателей глубин. А окаменелый, без воды, без рыб и водорослей.

Историей образования такого подземного резервуара занялись наши ученые. Российские научные специалисты провели исследование и выяснили, что на глубине нескольких сотен километров под землей находится океан, возраст которого составляет более 2,7 млрд лет. Он весьма необычен. В нем нельзя плавать, по нему никогда не смогли бы ходить суда. Подземный океан вообще не пригоден для жизни, потому как со времен его зарождения вода находилась в окаменелом состоянии. В этом природном резервуаре «вода» находится в кристаллической структуре минералов, образовавшихся более 2 млрд лет назад.

Разработкой теории о возрасте окаменелого океана занимались наши соотечественники из Института геохимии и аналитической химии им. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) с заинтересованными коллегами из Франции и Германии. Статья об их исследовании, выполненном при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ), была опубликована в последнем номере журнала Nature в марте 2016 года.

Отечественные геохимики выяснили, откуда взялся океан под мантией Земли

Международная научная группа под руководством российских специалистов в области моделирования природных процессов, анализа химического состава и определения возраста природных объектов установила, что огромные запасы воды, находящиеся в мантии Земли и превосходящие массу всего Мирового океана, образовывались более 3,3 млрд лет назад за счёт погружения в недра планеты океанической коры, обогащенной морской водой. Такие выводы опубликованы в журнале Nature.

Чтобы исследовать мантию голубой планеты и её состав, геохимики использовали образцы вулканических пород, которые состоят из затвердевшей мантийной магмы. С 2016 года ученые не топтались на месте и выяснили еще ряд интересных фактов о каменном океане. Здесь ученым помогли образцы коматиитов из зеленокаменного пояса, которые были взяты в ЮАР. Возраст этих образцов составлял 3,3 миллиарда лет. Специалисты анализа химического состава и определения возраста природных объектов выяснили, что найденный ранее глубинный водосодержащий резервуар находился в мантии Земли уже в палеоархее, на 600 миллионов лет раньше, чем они установили в предыдущем исследовании. Об этом открытии сообщалось в 2019 года.

Источник

Океан в капсуле

— О существовании этой необычной воды ученые подозревали давно, а пару лет назад природа сделала им поистине царский подарок, — рассказывает Александр Соболев. — В Бразилии был найден алмаз, которому 100 миллионов лет. Он вынесен на поверхность с огромной глубины, около 400-600 километров. В алмазе ученые обнаружили редчайшее включение — минерал рингвудит. Но дальнейший анализ вообще поразил специалистов: в минерале оказалось 1,4 процента воды. Если это пересчитать на весь находящийся под землей минерал, получается, что в недрах скопились гигантские запасы воды. Ее, как губка, впитал рингвудит.

Как всегда бывает в науке, это открытие поставило множество новых вопросов. И самый главный: как на такую огромную глубину вообще могли попасть океаны воды? Сразу была выдвинута очевидная гипотеза: «пришла» с поверхности земли. Литосферные плиты дрейфуют в океане, сталкиваются и уходят в мантию, увлекая с собой часть воды (зона субдукции). В течение сотен миллионов, а возможно миллиардов лет она там скапливалась, входя в состав твердых минералов.

И вот эта красивая версия поставлена российскими учеными под сомнение. Но для этого им пришлось сделать новое открытие: определить возраст древней воды. Он мог быть, как у найденного алмаза, 100 миллионов лет, а мог и несколько миллиардов.

— Из разных известных на сегодня возрастных меток, которые Земля выбросила с больших глубин на поверхность, мы выбрали очень редкую породу — коматиит, — говорит Соболев. — Почему его? Наука точно знает, что он мог образоваться, когда Земля была очень горячей, а это наблюдалось не позднее 2 миллиардов лет назад. Затем температура планеты снизилась, и коматииты уже не образовались.

Ученым удалось в Канаде отыскать эту редчайшую «метку» времени, она вместе с водой была «запечатана» в мельчайших, размером с человеческий волос капсулах породы, выброшенной на поверхность земли с огромных глубин. А чтобы извлечь из нее полезную информацию, потребовался уникальный метод анализа, который был разработан российскими учеными. Вывод: возраст минерала и древней воды около 2,7 миллиарда лет.

По мнению ученых, теперь придется пересмотреть тектоническую версию о том, как океан воды оказался на такой глубине. Почему? Сегодня считается, что движение плит началось около 3 миллиардов лет назад. Но раз найденной воде 2,7 миллиарда лет, получается, что гигантский подземный резервуар заполнен за какие-то 300 миллионов лет. Но это нереально, так как она опускается вниз очень медленно и малыми «дозами». Остается другой вариант: вода появилась в недрах Земли одновременно с ее рождением и формированием планеты. Науке предстоит ответить, насколько верна эта версия.

Источник

ТАЙНЫ ПОДЗЕМНОГО ОКЕАНА

Здравствуйте, уважаемые читатели, сегодня поговорим о теме подземных вод и их тайн в недрах нашей планеты .

Исследователи подсчитали, что объем воды, находящийся под землей составляет около 3 объёмов мирового океана, вы только вдумайтесь в эти цифры.

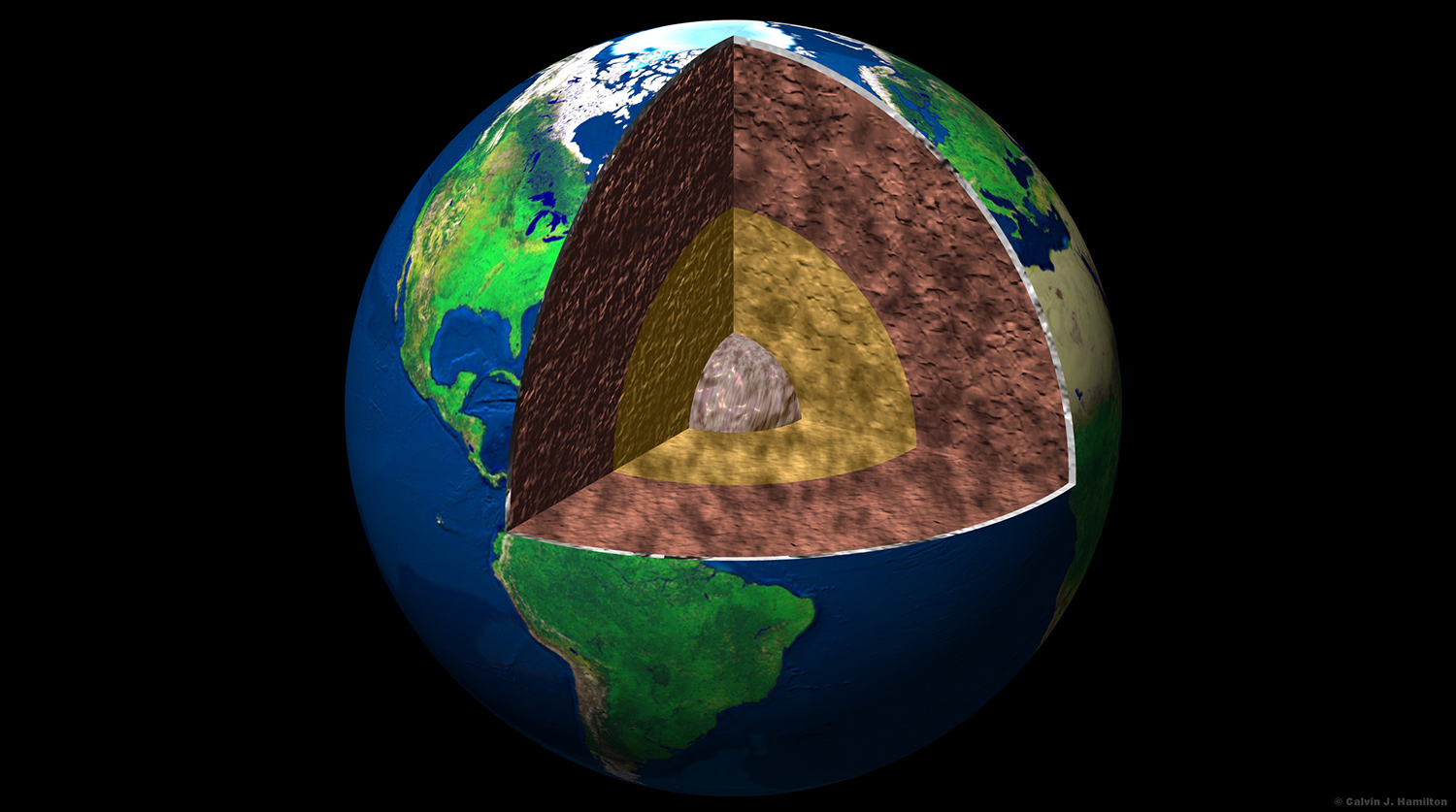

Подземная вода содержится в горной породе, которая называется рингвудит. Данная порода находится на глубине порядка 700-800 километров в мантии земли. Форма этой породы является основой для минерала оливина, из которой состоит вся мантия Земли.

Найденные размеры подземных вод говорят нам, что это формирование происходило на раннем сроке развития солнечной системы. Конечно этой гипотезе противоречила другая версия, что вода на земле появилась в результате падения комет и астероидов.

Загадки земной коры

Эти запасы подземных вод, которые скрыты от человеческого мира, могут объяснить нам почему вода, содержащаяся в мировом океане остаётся неизменной.

Учёные смогли воспользоваться показаниями порядка двух тысяч приборов, изучающие земную кору и акустические колебания, в ходе которых было установлено более чем пятиста подземных землетрясений. Такие колебания могут заставлять Землю буквально «звенеть как колокол в церкви» в течение нескольких дней. Исходя из этого породы, которые насыщены водой могут долго задерживать акустические колебания, нежели сухие (ненасыщенные водными массами). Один учёный смог рассчитать скорость движения таких волн через породы, в которых находится минерал рингвудит. Он синтезировал этот минерал в научно-исследовательской лаборатории, а потом ставил над ним эксперименты, а также подверг его высокому давлению, идентичному под землей на глубине 700 километров и наблюдал за этим процессом. Исследования показали, что скорость сейсмических движений волн может резко меняться на границах верхней и нижней мантии Земли на поверхности 611-750 километров. Можно предположить, что всё это происходит из-за изменений, которые претерпевает на очень большой глубине минерал оливин. Конечно такой минерал никто не видел, пока ещё не придумали как добраться до мантии Земли.

Недоступная вода

Действительно множество сейсмографов подтвердило присутствие минерала в области границ между нижней и верхней части мантии. Канадские геологи изучали образцы алмазов, которые были вынесены вместе с вулканической лавой на поверхность, и нашли там присутствие рингвудита. Это стало первым открытием того, что под землей есть огромный океан воды.

«Теперь мы точно знаем, вода существует на большой глубине под землей, и очень хорошо, что она расположена там, а не на поверхности земли, тогда бы у нас не было бы суши и вода бы затопила вершины гор. Нам предстоит ещё многого узнать про подземный мир, а пока человечеству надо поберечь природу от негативных последствий».

Источник

Ученые обнаружили гигантский подземный океан

Вода там находится в особом состоянии

Новые спутники, которые способны делать рентгеновские снимки земной поверхности, дали возможность ученым анализировать температуру источников воды не только на поверхности земли, но и под ней. И это привело к удивительному открытию.

Оказалось, что глубоко в недрах планеты скрывается огромное количество воды. Фактически гигантский океан. Причем по объему он в три раза превышает все известные нам сегодня океаны вместе взятые!

Казалось бы, пора кричать «Ура!» и радоваться тому, что запасы воды у землян практически неисчерпаемы. Однако есть два больших НО.

Во-первых, добраться до него очень проблематично. Примерная глубина — 600 километров. В самом близком к поверхности месте — около 500 км. Бурить скважины на такую глубину человечество еще не научилось. напомним, что рекордной на сегодня является Кольская сверхглубокая скважина в России, которую довели до 12, 262 км.

А во-вторых, даже если представить, что мы нашли способ добраться до подземного океана, встает другая проблема. Вода там. особая. Не такая, как мы привыкли видеть. Она не разливается привольно по какому-то резервуару, а находится внутри особого минерала — рингвудита.

Рингвудит формируется в земной коре под колоссальным давлением и отличается тем, что прекрасно абсорбирует мельчайшие частицы воды. Прямо как губка. Вот именно в таких залежах рингвудита и упрятан весь подземный океан.

Кстати, в природном состоянии этот минерал никто никогда не видел. Но ученым удалось его получить искусственно в лаборатории. Оказалось, что он имеет серо-голубой цвет.

Возможно, когда-нибудь промышленность дойдет до такого развития, что окажется способна добывать рингвудит из земных недр, а потом извлекать заключенную в него воду.

Источник

«Подземный океан» в переходной зоне мантии образовался более 3,3 млрд лет назад

Рис. 1. Вид на реку Комати в горной стране Барбертон (Южная Африка). Коматииты зеленокаменного пояса Барбертон (Barberton Greenstone Belt) — одни из древнейших горных пород на Земле (3,3 млрд лет) — стали объектами данного исследования. Фото руководителя научной группы академика Александра Соболева из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Nature

Международная научная группа под руководством российских геохимиков из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН установила, что огромные запасы воды, находящиеся в переходной зоне мантии Земли, превосходящие по массе воды всего Мирового океана, образовывались еще в палеоархее (более 3,3 млрд лет назад) за счет погружения в мантию на глубину 410–660 км океанической коры, обогащенной морской водой. А это значит, что механизм тектоники плит, отличающий Землю от всех других планет Солнечной системы, заработал уже на ранних этапах становления нашей планеты.

Основным источником информации о составе земной мантии являются вулканические породы, кристаллизовавшиеся из мантийных магм, наиболее распространенными представителями которых сегодня являются базальты. Однако в архейский период на поверхность Земли кроме базальтовых изливались значительно более горячие, коматиитовые лавы, возникшие в результате плавления глубинного мантийного вещества, доставляемого к подножию литосферы в составе мантийных плюмов.

Коматиит

Коматиит — вулканическая горная порода ультраосновного состава (SiO2 40–45%) нормальной щелочности (Na2O+K2O менее 1%) c высоким содержанием магния (МgO 18–40%). По количеству в ее составе темноцветных минералов (>90%) относится к группе ультрамафических пород. Коматииты впервые описаны французскими исследователями братьями Морисом и Робертом Вильон в 1969 году в бассейне реки Комати в Южной Африке. Позднее такие же породы были обнаружены в Канаде, Австралии, Финляндии, России и других странах.

Коматиит. В стекловатой основной массе присутствуют игольчатые выделения оливина. Порода частично серпентинизирована. Фото с сайта rockref.vsegei.ru

Коматииты залегают в виде лавовых потоков толщиной 0,5–20 м в основании многокилометровых толщ, слагающих архейские зеленокаменные пояса (единственным исключением являются уникальные коматииты мелового возраста, обнаруженные на острове Горгона у берегов Колумбии). Коматииты — самые тугоплавкие породы на Земле (начальная температура коматиитового расплава составляет около 1800°C, а температура кристаллизации — не ниже 1500°C).

К сожалению, все известные на поверхности Земли коматииты претерпели существенные постмагматические изменения, и их основные первичные минералы (оливин и клинопироксен) превратились в агрегат вторичных минералов — серпентина, тремолита, хлорита, карбонатов, талька. Все эти вторичные минералы содержат в своем составе Н2О, Cl и другие летучие компоненты, и судить по валовому составу измененных пород (массовая доля элементов в процентах) о составе первичного коматиитового расплава невозможно. Тем не менее даже в измененных коматиитах кое-где сохранились реликты магматического оливина, который в свою очередь содержит включения первичного коматиитового расплава, захваченного в процессе кристаллизации.

В 2016 году международная группа ученых во главе с академиком РАН Александром Соболевым из Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН, изучая в Канаде коматииты зеленокаменного пояса Абитиби (Abitibi greenstone belt) возрастом 2,7 млрд лет, обнаружила, что в микроскопических капельках магматического расплава, сохранившихся в виде включений в реликтовых кристаллах оливина, содержится вода (0,6%) и хлор, а также целый ряд других элементов, таких как рубидий, барий, свинец и стронций (Sobolev et al., 2016. Komatiites reveal a hydrous Archaean deep-mantle reservoir).

Это были первые полученные данные о содержании летучих компонентов в первичных магмах архейских коматиитов, доказывавшие присутствие воды и хлора в переходной зоне мантии (на глубине 410–660 км), где формировались мантийные плюмы, в неоархейское время. Учитывая то, что высокобарические разновидности оливина — вадслеит и рингвудит, которые являются главными минералами переходной зоны мантии, под высоким давлением способны содержать в своем составе до 2,5% воды (D. Pearson et al., 2014. Hydrous mantle transition zone indicated by ringwoodite included within diamond), масса «подземного океана» воды, заключенного в этих минералах, по крайней мере не меньше массы современного Мирового океана.

В новой статье в Nature та же научная группа опубликовала данные изучения расплавных включений, содержащих воду, в оливине из коматиитов зеленокаменного пояса Барбертон (ЮАР), имеющих возраст 3,3 млрд лет, то есть на 600 млн лет более древних, чем коматииты пояса Абитиби.

Авторы изучали химический и изотопный анализов включений с применением высокоточных инструментов локального микроанализа, таких как электронный микрозонд, масс-спектрометрия с лазерной абляцией и ион-микропробный анализ (ионный зонд). Предварительно включения подвергали гомогенизации с помощью нагрева до температуры коматиитовой магмы (более 1500°C) на высокотемпературной экспериментальной установке (рис. 2) с последующей моментальной закалкой и получением чистого закалочного стекла, которое уже использовалось для проведения анализов.

Рис. 2. Высокотемпературная экспериментальная установка (до 1700 °С) с контролем давления кислорода, установленная в ГЕОХИ РАН. Фото Александра Соболева из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Nature

Результаты исследования показали, что коматиитовый расплав содержит в среднем 0,28% Н2О, температура его образования составляла более 1750°C, а температура в момент излияния — около 1550°C. В целом же по разным образцам содержание Н2О в расплавных включениях колеблется от 0,10 до 0,56%. И это очень высокие показатели для древних коматиитовых магм, которые раньше вообще считались «сухими».

Ученые проанализировали содержание основных окислов и элементов в составе включений, включая редкоземельные элементы и сравнили это с составом так называемой примитивной мантии (см. Primitive mantle) — гипотетической оболочкой Земли, которая возникла на самых ранних этапах формирования нашей планеты вокруг обособившегося железного ядра (условный состав примитивной мантии получен расчетным путем как средневзвешенный состав современных земной коры и мантии). По результатам анализов выяснилось, что коматиитовый расплав по отношению к примитивной мантии резко обогащен двумя летучими компонентами — водородом, входящим в состав воды, и хлором. Причем это относится не только к коматиитам зеленокаменного пояса Барбертон, но и ко всем прочим коматиитам, данные по которым имелись у авторов, включая уникальные молодые (90 млн лет) коматииты острова Горгона в Колумбии (рис. 3).

Рис. 3. Элементный состав расплавных включений в оливинах из коматиитов по отношению к составу примитивной мантии, принятому за единицу: 1 — зеленокаменный пояс Барбертон (Южная Африка), 3,3 млрд лет; 2 — зеленокаменный пояс Белингве (Зимбабве), 2,7 млрд лет; 3 — зеленокаменный пояс Абитиби (Канада), 2,7 млрд лет; 4 — остров Горгона (Колумбия), 90 млн лет. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Полученные аналитические данные позволили ученым провести сравнение состава коматиитовых расплавов не только с составом примитивной мантии, но и с составом других производных мантийных расплавов — базальтовых магм. Наиболее информативными в этом плане являются геохимические отношения Н2О/Се и Ba/Nb. Первое отношение хорошо тем, что не изменяется в процессе фракционной кристаллизации оливина, оставаясь постоянным от самого источника (резервуара), в котором формируется расплав, до места кристаллизации. Второе отношение позволяет разделить между собой базальты типа MORB (mid-ocean ridge basalt — базальты срединно-океанических хребтов), являющиеся прямыми производными верхней мантии, и базальты типа IAB (island arc basalt —базальты островных дуг), которые в своем составе помимо вещества верхней мантии имеют примесь материала континентальной земной коры (рис. 4).

Рис. 4. Отношения Н2О/Се (церий) и Ba/Nb (барий/ниобий) в расплавных включениях в оливине базальтов (серые точки) и коматиитов (черные кружочки) в сравнении с примитивной мантией (зеленый ромб). Цветом выделены поля базальтов различных типов: MORB — базальты срединно-океанических хребтов; OIB — базальты океанических островов (ocean island basalts); ВАВ — базальты задуговых бассейнов (back-arc basin basalts); IAB — базальты островных дуг; СМВ — базальты активных континентальных окраин (continental margin basalts). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

В итоге выяснилось, что, судя по Н2О/Се, коматииты демонстрируют резкую обогащенность водой по сравнению с верхнемантийными базальтами типа MORB. Вероятно, это связано с тем, что источник, обогативший водой коматиитовую магму, лежит ниже уровня образования этих базальтов, в переходной зоне между верхней и нижней мантией.

Для подтверждения данного предположения авторы использовали маркер отношения тяжелого (дейтерий, D или 2 H) и легкого (протий, 1 H) изотопов водорода — D/ 1 H. Коэффициент δD (отклонение в отношении D/ 1 H в ‰ относительно стандартного отношения в современной морской воде) в океанической коре составляет от −20 до −50‰, а в мантии — около −60‰. Тот же коэффициент для расплавных включений в оливине коматиитов составил по результатам анализов около −140‰. Надо отметить, что авторами выполнены первые анализы изотопов водорода в коматиитовом расплаве.

Авторы объясняют полученные результаты следующим образом. Взаимодействие пород океанической коры (черный цвет на рис. 5) с морской водой, приводит к их изменению с образованием минералов, содержащих воду (с повышенным коэффициентом δD) и хлор, таких как серпентин, хлорит и другие. При переносе этих минералов в глубинную мантию в процессе субдукции океанической коры растущие температуры и давления приводят к их дегидратации, то есть преобразованию в другие, менее водонасыщенные минералы и выделению большей части воды и хлора в виде флюида. При этом дейтерий (D) — тяжелый изотоп водорода — в большей степени поступает во флюидную фазу воды, в то время как легкий изотоп протий ( 1 Н) в большей степени сохраняется в структуре минералов. Оставшиеся в дегидратированном материале Cl и H2O попадают в переходную зону мантии (фиолетовый цвет) и концентрируются в высокобарических модификациях оливина — рингвудите и вадслеите.

Таким образом в переходной зоне возникает мантийный источник с повышенными содержаниями H2O и Cl и низким значением δD. Мантийный плюм (желтый цвет) перемещается через переходную зону в частично расплавленном состоянии (красные капли символизируют степень плавления), что приводит к захвату воды и хлора из переходной зоны (фиолетовые точки). Последующий подъем плюма приводит к еще более обширному плавлению вследствие декомпрессии и отделению расплава, который изливается в виде коматиитовых лав на поверхности.

Рис. 5. Схема переноса H2O и Cl измененной архейской океанической литосферой в переходную зону мантии и последующего захвата этого материала архейским мантийным плюмом. Рисунок © Е. В. Асафов из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Nature

Таким образом механизм переноса пород земной коры в глубинную мантию приводит к появлению уникальной геохимической метки мантийных пород — повышенным содержаниям воды и хлора и обедненному дейтерием изотопному составу водорода, — свидетельствующей о том, что механизм погружения насыщенной морской водой океанической коры в мантию функционировал уже более 3,3 млрд лет назад. А это значит, что уже в первый миллиард лет существования Земли происходил глобальный оборот вещества, составляющий основу современной тектоники плит, а источником избытка воды в переходной зоне мантии был древний океан на поверхности планеты.

Источник